2月下旬、金峰山へ登山へ行ってきました。

天候に恵まれ2月とは思えないほど気温が高く、風もない一日でした。

稜線歩きを楽しみたかったので、瑞牆山荘からのルートを選びました。

金峰山(きんぷさん・きんぽうさん)とは

金峰山は長野県と山梨県にまたがる、標高2599mの山です。

長野県側と山梨県側で呼び方が違うそうで、長野県の人ははきんぽうさんと呼ぶそうです。

山域は奥秩父になり、日本百名山にも選ばれています。

山頂には五丈岩という巨大な岩がそびえたっており、その特徴的な姿から一回登れば遠くからでも金峰山を見つけることができるようになると思います。

ルート

金峰山へ登る登山ルートはいくつかありますが、今回は稜線歩きを楽しみたかったのと、多くの人が登っているという理由から、瑞牆山荘からのルートを選びました。

このルートだと往復10~11キロの行程となり、そこそこ歩きごたえがあります。

アクセス・駐車場

瑞牆山荘近くに無料で停めることができる大きな駐車場があります。

駐車場には登山ポストもありました。

駐車場 看板脇に登山ポストあり

駐車場までは細くてくねくねした峠道でした。

この日は駐車場に5~6台の車が停まっていました。

夏の土日などはこの広い駐車場も満杯になるそうです。

登山開始

7時に登山開始です。

まずは富士見平小屋まで歩きます。

歩き始めからなかなかの急坂で息が上がりました。

大き岩がそこら中にあり、登山開始直後から異様な光景を目にすることができます。

しばらく行くと、瑞牆山が見えるポイントがあります。

このあたりから凍結箇所が出てきました。

富士見平小屋まではアイゼンを付けずに頑張って歩きました。

富士見平小屋

駐車場から30分ほどで富士見平小屋へ到着しました。

なかなかいいペースです。

冬季は週末のみ営業しているらしいです。

山小屋の前にはベンチなど休憩できるスペースがあるので、休憩がてらアイゼンを装着しました。

ちなみにこの山小屋は瑞牆山と金峰山の分岐ポイントにもなっています。

次なるポイント大日小屋へ

富士見平小屋を出発し、しばらくすると凍結箇所がかなり多くなってきました。

ここ数日かなり気温が高かったため、昼間溶けた雪が夜凍り、アイスバーン状態になっていました。

富士見平小屋以降は軽アイゼン以上がないと登ることはできない状態でした。

ひたすら樹林帯の中を歩いていきます。

富士見平小屋から30分ほどで、大日小屋へ到着しました。

大日小屋は登山道から少し下ったところにありますが、冬季は営業していないようでした。

展望の良い大日岩

大日小屋を過ぎると少し雪の量が多くなり雪質も変わってきてました。

かなりの急坂もあったので気を付けて登りました。

このツルツルに凍った急坂を超えると、大日岩が出現します。

ここは展望が開けていて、南アルプスなどがきれいに見えました。

稜線へ向けて

大日岩を過ぎると再び樹林帯歩きになります。

さらに雪が多くなり、傾斜もかなりきつくなてきました。

標高もだいぶ上がってきたので、ここら辺が一番しんどいポイントだったと思います。

踏み跡はしっかりあり、危険を感じるような場所はなかったです。

砂払ノ頭

大日小屋からは1時間ほど歩き、樹林帯を抜けると砂払ノ頭という展望の良い場所に出ます。

瑞牆山、八ヶ岳、南アルプス、富士山が見え、一気に疲れが吹き飛びました。

ここからは山頂を見ながらの稜線歩きとなります。

このルートの醍醐味はこの稜線歩きだと思います。

山頂へ向けて

稜線上に一か所鎖場がありました。

雪もかなり溜まっていて登りづらかったです。

山頂が見えているのですが、なかなか近づいてきません。

雪がけっこうたまっている場所もありますが、ふみ後がしっかりあるのでとても歩きやすかったです。

山頂へ

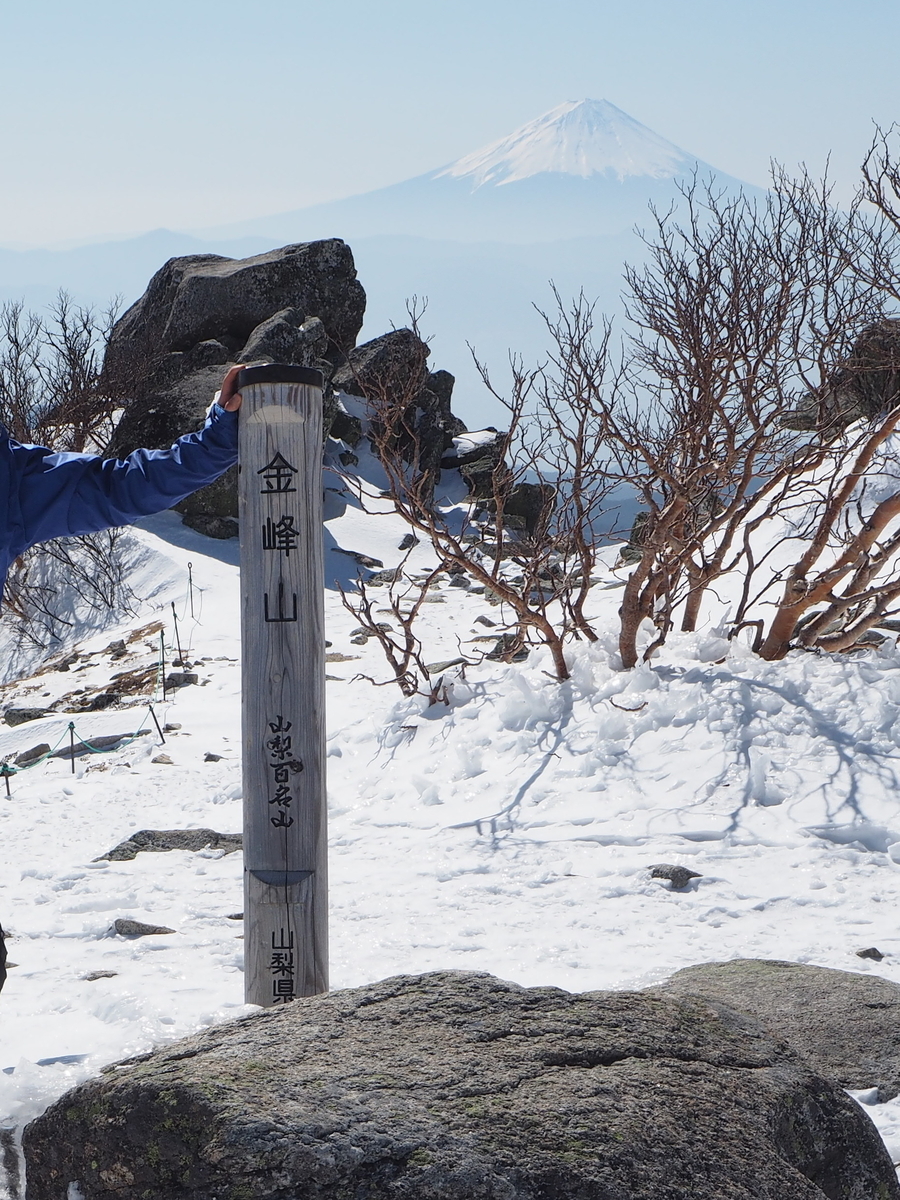

出発から3時間ほどで山頂へ到着しました。

かなりいいペースで登れたと思います。

この日は1日中天気が良く、稜線に出てからも山頂付近も風はほとんど吹いていませんでした。

手袋がなくても大丈夫なほど暖く、山頂では写真を撮ったりご飯を食べたり一時間以上過ごしました。

山頂はとても広く、平らな場所も多いのでゆっくりできます。

少し霞もありましたが、八ヶ岳、南アルプス、富士山がよく見えました。

北アルプス方面は全く見えませんでした。

まとめ

登山道には終始踏み跡がしっかりあり、とても歩きやすくいいペースで登ることができました。

山頂でたっぷり休憩もして7~8時間の山行だったので、日帰りにはちょうど良かったです。

ただ、登り始めから山頂まで雪の状態がどんどん変わっていき、アイスバーンだったり、フカフカだったり、シャバシャバだったりで、それが楽しくもあり難しさもありました。

また朝はアイスバーンだった場所が下山に時には溶けてちょっとした小川のような状態になっている場所もありました。

冬の山は、その日その日で状況が全く変わるので、あらゆる想定をしてしっかりとした装備が必要だと思わされました。

あと情報収集も大事ですね。

合計11キロ歩き、久々にかなり疲労感もありますが、天気にも恵まれ素晴らしい登山でした。